5 Gesänge nach leaves of grass von Walt Whitman

in der Bearbeitung von Andreas Hagelüken

mit: Gerrit Walter (engl.)

und Magnus, Sara, Yannick, Samantha, Serena u.a.,

sowie den Hunden Ira, Baby und Lisa

Synthesizer-Sample von: Dr. Thomas Loop

Gitarre: Ami Amian

Produktion: randfunk 2021

Im Auftrag Beate Thill: Toledo Journale

Originaltext: Walt Whitman: Leaves of Grass

deutsch von Wilhelm Schölermann, Eugen Dietrichs, Leipzig 1904

Dauer: 14’27’’

Meiner wunderbaren Mutter Erika Hagelüken geb. Amian (1.5.1927-2.8.2020)

Erschienen im Medienbegleitprogramm zu:

Granate oder Granatapfel, was hat der Schwarze in der Hand?

von Dany Laferrière

aus dem Franzöischen übersetzt von Beate Thill

Verlag Verlag Das Wunderhorn

Willst du den Gebrauch des Wortes “rein” verstehen, so finde heraus, was alles man rein waschen will.

mit: Vendula Holičková (waschmaschine – absolut), Marc Derveaux, Beate Thill, Michael Labres und Anna Kaiser, Arno Amian

Violine: Lenka Župková

Bass: Martin Klein

Dank an Dr. Thomas Loop

Produktion: randfunk/rAdioCUSTICA-Radioateliér, Czech-Radio, Prag 2020

Redaktion: Ladislav Železný

Dauer: 17‘49‘‘/ 21’47“

Meinem Vater: Manfred Hagelüken 29.5.1923 – 20.1.2020

In den letzten Jahren stand der 2007 eröffneten permanenten Hörskulptur von Christoph Mayer Chm. förmlich ein neu errichtetes Haus im Weg. Zudem waren Sichtachsen durch wuchernde Vegetation und absichtlich gesetzte Hecken gestört. In zweijähriger Arbeit haben wir zusammen mit der Gemeinde einen Umweg gebaut und den Audioweg komplett überholt. Seit 28.6.2019 ist er wieder in allen drei Sprachen (original, englisch und italienisch) erlebbar.

Die neuerliche Bearbeitung für das ORF-Kunstradio anlässlich der Wiedereröffnung des Hörweges durch zwei überbaute Konzentrationslager und hin zu dem unterirdischen Fliegerwerk „Bergkristall“ lenkt den Blick jenseits der Schilderungen des alltäglichen Grauens im Konzentrationslager auf den Ort selbst, fragt nach dessen Speicherkraft mittels Erinnerung und Ablagerung und landet schließlich in der Positionierung des je in seine Zeit geworfenen Subjektes – wo steh ich selbst im Lauf der Dinge? Und welche Haltung bewahre ich mir? Zu welchem Preis? Mit welchen Argumenten?

Mehr dazu und Link zum Nachhören:

Link zum Archiv des Kunstradios

langsam wahnsinnig, Kühlphase sehr laut, brummt pfeift, piepst. Das Brummen nicht stört. Die hohen Töne! Geräuschempfindlich. Offene Küche sowie Ess- und Wohnzimmerbereich, keine Türe schließen, ziemlich runtergedreht, zwischen 1 und zwei sehr laut brummt. Was machen kann? Kühlschrank! Nervt beim Schlafen. Laut ist. Hochschrank und neu viel kosten. Total in Ordnung bis auf Brummen.

Meiner gurgelt dagegen wunderschön, gurgelt wunder schön…

moderner Kühlschrank wenig Strom, lauter als die alten (warum?), hilft nur verbannen, Kühlschrank aus der Küche in den Keller oder Abstellraum

Stimmen: Jasmine Tutum, Heinzl Spagl and David Nolte

Violine: Lenka Župková

Bass: Martin Klein

Dank an Dr. Thomas Loop

randfunk/rAdioCUSTICA, Czech-Radio, Prag 2014, ORF-Kunstradio 2015

Redaktion: Ladislav Železný ‚

Dauer: 15’06“

James Joyce schreibt Bücher die im Hören sich entschlüsseln. Joseph Beuys Werk öffnet sich über die Bestimmung seiner Materialien und eine Analyse ihrer spezifischen Eigenschaften: Filz wärmt. Fett isoliert. Kupfer leitet. Die soziale Plastik ist tastbar. Paul Celans dichterisches Werk entpuppt sich in der musikalischen Analyse als symmetrische Komposition und schlüsselt sich darin auf. Paul Klee hörte seinen Farben beim Auftragen auf die Leinwand zu und Arnold Schönberg wurde es ganz bunt beim Komponieren. Von den Romantikern wollen wir hier gar nicht reden.

Auch die Kunstgeschichte, die Seite der Kritik und Rezeption ebenso wie die der Schaffenden, kennt den Gedanken der Synästhesie als einer Sinnen-Korrespondenz schon lange.

Warum also nicht einmal einer großen Kunstausstellung mit wachen Ohren begegnen und über die Analyse der Klänge einzelner Installationen und Arrangements die Annäherung versuchen? Hörend die biennale in Venedig zu besuchen hieße ja nicht, sich der Kunst gegenüber zu verschließen sondern eher den Blick durch eine ungewohnte Perspektive zu ergänzen, zu schärfen höchstwahrscheinlich doch. Das eigentliche Geschehen wird vom Hintereingang oder der Kulisse her betreten.

Wie das gehen kann und welche überraschenden Einsichten sich auftun, führt dieses Stück vor:

Die biennale der Margaretha S.“ ist der Besuch einiger ausgewählter Pavillons der biennale 2011 in Venedig durch eine Kunsthistorikerin. Ermuntert vom Autoren versucht sie eine Annäherung an ihr vertraute Künstler über das Hören.

Weiße, kontrastlose Weite. Erst einmal ist so wenig zu erkennen wie in einem absolut dunklen Raum, nur dass es hell ist. Stimmen. Sounds, Räume als stetig fortschreitende Klanggestalt. Eine Stimme unter vielen bleibt. Sie führt heran an verschiedene Vorstellungsräume und scheint gleichzeitig selbst darin zu sein. Die Stimme könnte die eigene Innere Stimme sein.

Decisions ist ein Projekt, das die Bestimmung einer Position untersucht und hinterfragt.

Aus welcher Perspektive erkennt man eine Situation? Wie wird eine Entscheidung getroffen? Ist der Moment der Entscheidung wahrnehmbar? Decisions erforscht den Raum, der in einem selbst entsteht, wenn man die Positionen anderer zu verstehen versucht. Wenn man sich in andere Menschen tief hineinversetzt, werden deren Beweggründe des Handelns nicht mehr bewertet. Gibt es dann noch so etwas wie eine eigene Position? Welcher Zustand ist das?

hr2-kultur, Deutschlandfunk 2011

Redaktion: Ursula Ruppel

Dauer: 36:15

Zwei Hessen: der eine aus Einhausen/Heppenheim, der andere aus Homberg. Zusammen verließen sie kurz hinter „Krachgarten“ die A5 und kamen nach Alsfeld, um genau hier auf Hessen zu hören. Ein lauer Frühsommerabend auf dem Marktplatz und die immer noch laue Nacht lieferten Sounds, die das Zeug hatten, ein Stück mit spezifischem Ortbezug zum Städtchen zu schaffen: quietschendes Kopfsteinpflaster, hessisches Gebabbel und Sprichwörter, Interviews mit dem Bürgermeister und seinem Gefolge, Glockenspiel, Marktgeschrei etc und über allem das Singen der LKW-Reifen auf dem Belag der über die umliegenden Hügel laufenden A5

Komposition: Ralf Freudenberger und Andreas Hagelüken

Redaktion: Stefan Fricke / hr2-kultur, 2010

Dauer: 28:50

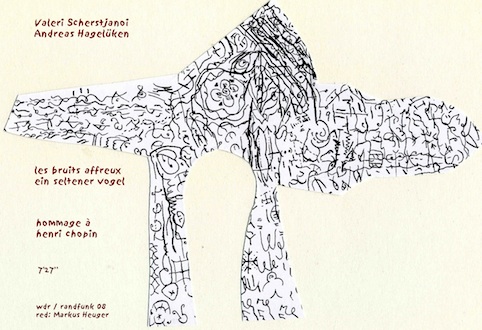

Es wird wohl ein schmutziges Stück werden…mit dem Gesang eines seltsamen Vogels

Die Geräusche der Triebwerke und die teils extrem gedehnten Atem- und Zischlaute sind klangverwandt, verhalten sich in der Bearbeitung ähnlich und beginnen aufeinander zu verweisen. Von ihnen erhoffe ich eine tonal deutbare, also etwas freundlichere Struktur. Ich halte mich fest an den entstehenden akkordischen Flächenklängen. Valeris Krächz-, Röchel- und Grunzlaute dagegen machen mir (unter dem Kopfhörer) zunehmend Angst.

Ich besinne mich des Planes: Landschaft aus Lärm mit seltenem Vogel – egal ob die Natur aufschrecken lässt.

Redaktion: Markus Heuger, WDR 3 open – Studio akustische Kunst 2009

Gusen ist ein Ort in Oberösterreich und ehemaliges Konzentrationslager. Von ähnlicher Bedeutung wie Buchenwald, wurde es jedoch im öffentlichen Bewusstsein weitgehend ausgeblendet. Heute wird das Areal von Unternehmen und Privatpersonen genutzt.

Wie lebt es sich an einem solchen Ort? Was sagen die Betroffenen von damals und heute dazu? Gibt es ein Gedächtnis des Ortes selbst? Der Autor befragte heutige Bewohner und ehemalige Häftlinge sowie Soldaten des Lagers nach ihren persönlichen Erinnerungen und Sichtweisen des Ortes. Mit einer Projektgruppe produzierte er einen permanenten Hörweg durch die Landschaft.

„Menschen erzählen, was sonst unausgesprochen bleibt. Man hört, was nicht mehr zu sehen, und sieht, was gegenwärtig ist. Es wird möglich, ein und denselben Ort aus völlig unterschiedlichen Perspektiven in Relation zu setzen zu sich selbst.“

(Auszug)

1977 siedelte der aus der Sowjetunion stammende Lautpoet Valeri Scherstjanoi ins Erzgebirge der damaligen DDR über, wo er später auf Carlfriedrich Claus traf. Claus hat Scherstjanoi in die Szene der experimentellen Literatur in der DDR eingeführt und ihm Kontakte zu den im Westen lebenden Lautdichtern vermittelt.

Im Laufe der Jahre experimentierte er zunächst mit den Lauten seiner Muttersprache, und entwarf eigene Handschriften, die neben Semantik und Phonetik ebenso die Emotionalität notierten. Daraus entstand sein System der sogenannten “skribentischen Zeichen”: Schreiben als Beitrag zur bildende Kunst, Lesen als Lautpoesie.

Scherstjanoi lebt seither in Berlin, das ihm und seiner lautdichterischen Arbeit zur zweiten Heimat wurde, zur Inspirationsquelle und Herausforderung.

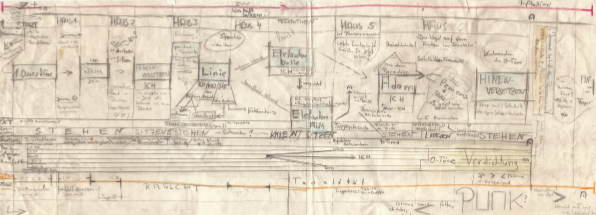

Das Lautgedicht sucht all jene Orte und Plätze Berlins auf, die sich konkret in Scherstjanois umfassendes Werk eingeschrieben haben. Aus Improvisationen und Archivmaterialien entsteht eine Klang- und Laut-Reise durch Berlin und das Werk des Lautpoeten zugleich. So portraitiert „Berlin – ein Lautgedicht“ sowohl die Werk-Geschichte des Sprachkünstlers Valeri Scherstjanois als auch die Stadt selbst in Form einer Klanglandschaft aus Geräuschen, Atmosphären und Stimm-Materialien.

und

„Meine Idee für diese Sendung war es, den HörerInnen das Ohr einer anderen Person für jeweils eine halbe Stunde zu „leihen“; ein Fenster zu einer anderen Geräuschkulisse zu öffnen – entfernt oder nah -, die nicht ident mit der eigenen akustischen Umgebung ist. Die AutorInnen, die uns ihre Ohren zur Verfügung stellen, gestalten durchgehende, ungeschnittene halbstündige Aufnahmen von einem Ort ihrer Wahl, aufgenommen zwischen 23.30 Uhr und Mitternacht Londoner Ortszeit; d.h. halb vier Uhr nachmittags in Vancouver, 7.30 Uhr morgens in Peking oder 00.30 Uhr in Wien. Sie schicken diese unbearbeiteten Aufnahmen dann nach London, wo sie wie sie sind gesendet werden.“ (Chris Cutler)

Beide halbstündigen Beiträge von randfunk für „Out of the blue Radio“ entstanden in Berlin 2002.

Die Stare waren hunderte von Staren, die sich in den drei großen Kastanien in unserem Innhof in einer tropisch warmen Sommernacht nieder ließen und ein wogendes Meer aus Gezeter und Beruhigung erzeugten.

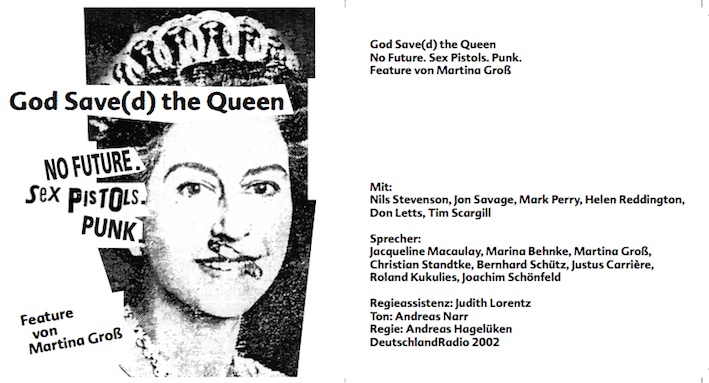

Punk at the studio DLR wurde während der Nachtschicht bei der Featureproduktion „Sex Pistols“ im Regieraum mitgeschnitten.

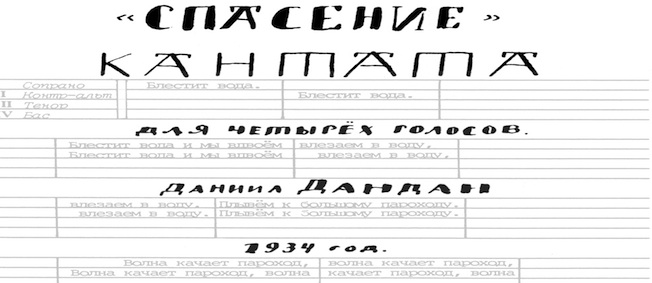

Alles beginnt mit der Idylle der glänzenden See. Zwei Frauen erspähen ein Schiff und steigen ins Wasser um dorthin zu gelangen. Die See wird unruhig – das Meer und die Frauen. Das Meer schaukelt sich auf. Das Meer schaukelt die Frauen und die Männer im Boot. Derweil geraten die Frauen in Not. Schon nahen die starken Händen des Kapitäns und eines namenlosen Matrosen und retten die fast verlorenen Frauen. Nach einigem Hin und Her aus Danksagungen und Liebesbekundungen geht die Party dann erst richtig los.

So lässt sich in etwa das Geschehen der 1934 von Daniil Charms in seiner Kantate für vier Stimmen angelegten Erzählung zusammenfassen.

Am Ende dann sind alle glücklich vereint und „trinken den Wein, solange sie leben“.

Daniil Charms verteilte die Protagonisten seiner 1934 für eine spontane Inszenierung unter Freunden notierten Erzählung auf die klassischen Stimmlagen Sopran, Alt, Tenor und Bass und setzte sie nach der formalen Vorlage der szenischen Kantate als lyrisch-dramatisches Vokalstück. Valeri Scherstjanoi fand die Vorlage und übertrug die Kantate vom Russischen ins Deutsche.

Übersetzung: Valeri Scherstjanoi

mit

S: Carine Limbosch

A: Margitta Eifler

T: Michael Lentz

B: Valeri Scherstjanoi

Regie: Andreas Hagelüken, Ton: Jean Szymczak

Produktion: P4, Berlin und randfunk 2001

Dauer: 7’24’

1996: Helmut Kohl und überhaupt alle Euroren schwadronieren neben den blühenden Landschaften auch gerne vom „Haus Europa“. Schöne Idee! Gemeint ist leider primär der Wirtschaftraum und die Hoffnung auf höheren Profit oder das steigende Bruttosozialprodukt. E-Union fragt zaghaft nach den kulturellen Dimensionen des europäischen Hauses und ob das nicht ein lohnenderer Entwurf wäre. Lyrische Texte treten in Kontrast zu den marktplatzschreierischen Parolen der Politiker. Mit Blick auf das in Wildwestmanier wirtschaftsliberalisierende Europa der Gegenwart erscheint das Stück aktueller denn je.

Nach eigenen Texten und dem Gedichtszyklus Zappen.Duster/Zapper.Noir von Gerrit Walter.

Sprecher/Innen

Gerrit Walter, Dieter Schulte, Marc Derveaux (F), Ruth Fernandez Rodriguez (E),

Fancisco Mingorance Ortega (E), Ines Henne, Daniel Horn, Helmut Kohl (als Kanzler), Theo Waigel (als Finanzminister), Andreas Hagelüken

u.a.

Samples

Die Samples wurden der freien Dokumentations-CD horizontal radio (EBU- ars acustica Aktion/ORF-Kunstradiio 1996) entnommen.

Dank an

Wolfgang Baer, Take-One Studio, Freiburg

Konzept und Realisation

randfunk/SFB 1996

Eine Mundart-Collage zum Thema Heimat. Dem Hörstück liegt die Idee zugrunde, Deutschland anhand seiner Sprachenvielfalt (Dialekte) als das vorzuführen, was es ist: eine Zusammenkunft von Regionalpatrioten und Separatisten, die sich unter dem Ideal eine Nation zu sein, gegen ein diffuses Außen abgrenzen. Statthalter des Ideals ist das bloße Konstrukt der hochdeutschen Sprache, die faktisch fast nirgendwo gesprochen wird. So werden Lokalpatrioten um ihre Definition von Heimat gebeten. Alle meinen irgendwo Deutschland, doch niemand versteht die Definition des anderen. Die einzigen, die tatsächlich verstanden werden können, sind die sogenannten Fremden, da sie um das „Hochdeutsche“ bemüht sind.

randfunk, Ton-Sound-Studio/SWF 1994

Originalton-Feature

Weiß ist er und arglistig sagt Ahab der entbeinte Kapitän des Walfängers Pequod. Seine Jagd nach dem Wal ist Legende und doch nur roter Faden einer viel umfassenderen Erzählung.

Industrialisierung, Globalisierung und der Vielvölkerstaat sind mit an Bord. Melville verbindet Politik und Kulturtechniken mit Philosophie und Sprachwitz. Ein Vorstoß zu den Gründen einer umfassenden Moby-Dick-Lektüre.

Zwei Auszüge:

Mit: Ethel Matala de Mazza, Armin Schäfer und Friedrich Balke, Markus Krajewski, Matthias Bickenbach, Cornelius Borck, Lars Friedrich, Roland Borgards und Harun Maye

Es sprechen: Jasmine Tutum und Michael Labres

Ton und Regie: Der Autor

Redaktion: Ingo Kottkamp

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 55’00

Zum Abschluss der Anthologie-Reihe wird das Hören an sich thematisiert. Welche Motivation kann zum Hören verleiten? Wie hört man eigentlich und was macht der Körper. Das zu ergründen wandte sich der Autor diesmal an den Nachwuchs der Hörkunst und befragte Sound Studenten in Karlsruhe, Darmstadt-Dieburg, Gießen und Berlin. Was war ihr schönstes Hörerlebnis, wie klingt Meeresrauschen, welche Klang-Farbe hat es und warum und ….. warum hören?!?

Selber hören(!) geht nach acht Jahren radiophoner Vermittlungsarbeit zwar davon aus, dass die regelmäßigen Hörer und Hörerinnen dieser Reihe längst den Dreh am Ohr heraus haben, um selbst die krudestens oder normalsten akustischen Phänomene und elektroakustsichen Entwürfe ästhetisch auslesen zu können, wendet sich also an all jene, die für das Selbstverständnis des Radios als Vermittlungsapparat zu spät gekommen sind.

mit: Judith Milz und Rosa Pfeil, David Loscher und Frank Bierlein, Simone Hartmann, Timmy Schneider und David Hermsdorf, Fanny Frohnmeyer und Serena Schranz, Sonja Heyer, Max Fuhrer, Malte Seddig und Conrad Rodenberg, Götz Naleppa, Sam Auinger und Michal Rataj

Redaktion: Frank Halbig

SWR 2011 /randfunk 2.3

Triebfeder der akustischen Kunst und Radiokunst ist – im weitesten Sinne – ein ästhetisierendes Hören des Alltags mit seinen Geräuschen und tönenden Manifestationen bewegter Objekte. Als historische Heimat dieses spezifischen Hörens gelten Europa und Nordamerika. Doch welches Interesse kann eine Gesellschaft haben, deren städtische Lebensräume noch viel mehr als die der abendländischen von Lärm beherrscht werden. Kann sich an Orten, in denen gegen den Lärm der Vehikel und Hupen regelrecht angeschrienen werden muss, ein Sinn für den Klang und die Struktur alltäglicher Geräusche entwickeln, gar ein Bedürfnis diesen Klängen jenseits des Alltags in neuen Zusammenhängen wieder zu begegnen? Werden die Bürger von sogenannten Megastätten ihren Hör-Sinn nicht notwendigerweise auf ein Weghören und Überhören ausrichten und allein im Sinne zweckdienlicher Wahrnehmung gebrauchen – beispielsweise als Überlebensstrategie um nicht überfahren zu werden?

Shanghai hören wagt um diese Fragen herum einen Hörausflug in die südchinesische Hafenstadt Shanghai, wo das Hupen noch der universellen Kommunikation dient und Lärm wie die Selbstvergewisserung des Lebens an sich erscheint.

Im Herbst 2010 forschte ich auf Anregung und mit Hilfe des Goethe-Institutes sowie der HfG in Karlsruhe nach Komponisten der elektro-akustischen Musik und Soundartisten in Shanghai. Mein besonderes Interesse galt den nicht-akademischen, subkulturellen Aktivitäten in der 14 Millionen Menschen beherbergenden Stadt, in der sich schnell die eingangs formulierten Fragen aufwarfen. Dennoch stieß ich bei meiner Recherche auf eine kleine Kunstszene, die hinter der alltäglichen Zeichenhaftigkeit der Elemente des Lärms Stimmen, Rhythmen, Klangfarben und tonale Verläufe ausmachen, aufheben und neu gestalten. Oder aber, wie im Falle des Enfant Terrible der akustischen Kunst, den Lärm potenzieren und als „Noise Music“ überzeichnen.

Mit Hörbeispielen, Gesprächen und Originalaufnahmen aus Shanghai widmen sich diese gut 50-minütige Hörreise der akustischen Kunst und der alltäglichen Klangsphäre Shanghais gleichermaßen. (Bitte Kopfhörer aufsetzen!!!)

Anthologie: Neue Radiokunst international XXVII

randfunk/SWR 2011

Redaktion: Frank Halbig

Mit Unterstützung des Goethe-Institutes Shanghai und der HfG-Karlsruhe

Geräusche sind die wahren Helden des 20./21. Jahrhunderts. Als ohrenbetäubender Lärm oder sinnlich positiv erfahrener Reiz und ästhetisierte Zeugnisse der klingenden Welt revolutionier(t)en sie den Alltag gleichermaßen wie die Künste. Mit der Frage, ob sich hinter der reichhaltigen Verwendung des Geräusches in der Radiokunst eine Systematik und konsequente Entwicklung entdecken lässt, wendet sich Andreas Hagelüken an ausgewiesene Geräuschkenner und Radiokünstler. Er setzt ihre Gedanken in radiophonen Interventionen um und erarbeitet mit den Mitteln von Interview-Montage und Sound-Collage eine sich selbst erzählende Geschichte der Verwendung des Geräusches im Radio und seinen künstlerischen Gattungen.

Mit: Beate Andres, Sam Auinger, Markus Bandur, Andreas Bick, Marc Derveaux, Kersten Glandien, Hanna Hartman, Sven Åke Johansson, Jochen Meißner, Gerhard Rühm, Sabine Schäfer, Joachim Krebs

Sprecherin: Marlene Wenk

Erzähler: Dieter Schulte

Pythagoras, Regiestimme, Moderation, Souffleur: AH

Geräusch-Design: randfunk und Japanese Noise Orchestra unter Ralf Freudenberger

Aufnahme-Technik: Eva Gülker

Redaktion: Angela Großmann und Markus Heuger

Dauer: 53’05’’

Studio akustische Kunst, © WDR 2008 / randfunk 08, Ursendung: 30.8.2008

Redaktion: Markus Heuger

Produktion: i.A. WDR – Studio akustsiche Kunst 2007 / ca 54’

Keine Tageszeitung ohne ein neues Angebot: DVD-Player für das Heimkino, den absoluten Hörgenuss und ein Leben zwischen den Tönen, nicht mehr viel teurer als eine Stange Zigaretten oder einmal Volltanken; am besten inklusive Lautsprecher-Equipment nebst Subwoofer. Das ist die eine, die konsumorientierte Seite einer vom Fortschritts- und Verkaufszwang getriebenen Industrie. Auf der anderen Seite stehen die künstlerischen Dimensionen des „dreidimensionalen“ Hörens. Hagelüken untersucht Hype und Chancen des neuen Raumklang-Fiebers im Film, in der Musik, der Klangkunst und Radio und seine Vorläufer von Pseudo-Stereo bis zum Kunstkopf-Kult der 70er Jahre. Skizzen zu einer Ideen- und Technik- und Rezeptionsgeschichte des beweglichen Klangs aus der Perspektive der Ars Acustica.

mit: Sandra Helmeke (Sprecherin)

und: Gerhard Steinke, Götz Naleppa, Lutz Glandien, Karl-Heinz Stockhausen, Elisabeth Zimmermann , Jean Szymczak, Werner Groß, Thomas Gerwin, Benedikt Bitzenhofer, ein Verkäufer aus Baden, Henrie Pousseur

Redaktion: Markus Heuger

Produktion: i.A. WDR – Studio akustsiche Kunst WDR 2004

Dauer: 52′

Trailer

Seit zehn Jahren produzieren der Musiker, DJ und Studiobetreiber David Moufang alias Move D und der Schriftsteller und Musiker Thomas Meinecke gemeinsam popliterarische Hörstücke für die Abteilung Hörspiel und Medienkunst des BR. Für ihr 2007 entstandenes Stück „übersetzungen/ translations“ wurden sie mit dem Karl-Sczuka-Preis ausgezeichnet. Die Jury sah hierin „ein ironisch-reflektierendes Spiel zwischen Sprachen und Stilebenen, zwischen zwei souverän interagierenden Künstler-Freunden, das die Fantasie des Hörers an der langen Leine spazieren führt.“

Ausgehend vom Preisstück, wirft das Portrait einen Blick auf das Werk der beiden Künstler und zeichnet deren ästhetische Ausrichtung und Zusammenarbeit nach.

Redaktion: Iris Drögekamp, SWR 2 – Hörspiel 2009

Dauer: 56’18’’

In seiner Dankrede zur Verleihung des Karl-Sczuka-Preises 2004 ging der in Australien lebende Musiker, Komponist und Radiokünstler Jon Rose auf die Situation der Live-Musik ein und konstatierte, dass eine Art Rückzug aus der Fläche stattgefunden habe. Live-Musik gebe es – wenn überhaupt noch – in den Ballungszentren. Demgegenüber habe die Musik einen inflationären Einzug in den Alltag gehalten, jeder höre Musik bei jeder Gelegenheit und nur als Beiwerk, selten mit der Bereitschaft, ihr seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu widmen. Mit Blick auf den Rundfunk ließe sich ein vergleichbares Bild malen, auch wenn die Radiokunst oder das musikalische Ereignis im Konzertsaal im europäischen Rundfunk derzeit noch existiert und sogar auf Interesse stößt. – »Radioart in the age of shopping« folgt dieser Beobachtung in einer Hörreise durch das Werk von Jon Rose, der zwischen Hörspiel und elektroakustischer Komposition eigene akustische Spielformen entwickelt hat. Einen wahlverwandten Vorläufer fand er in dem australischen Instrumentensammler und Musikforscher Percy Grainger, den er in seinem Sczuka-Preiswerk portraitiert hat.

Sprecherin: Doris Wolters

Redaktion: Hans Burkhard Schlichting, SWR 2 – Hörspiel 2005

Dauer: 59:01

Auszug

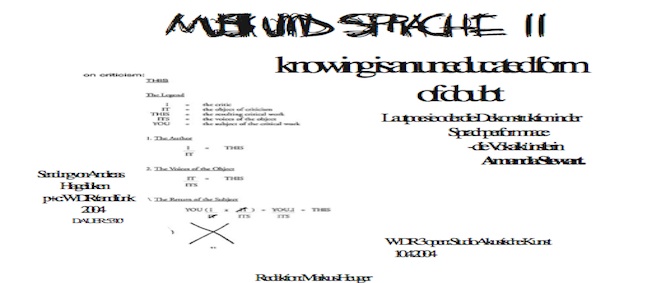

Die Auflösung der Sprache und deren Bedeutungszusammenhänge stehen im Zentrum der Lautpoesie der australischen Autorin und Performerin Amanda Stewart. Ihre Motivation und Methode kann als literarischer Dekonstruktivismus beschrieben werden, während sie als Instrumentarium ihre Stimmbänder und verschieden organisierte Partituren parallel benutzt, um der individuellen Erfahrung des Sprechenden mit dem jeweilig Gesprochenen auf die Spur zu kommen. Amanda Stewart verfolgt die Absicht, hinter aller Auflösung der Sprache zu neuen Bedeutungen vorzudringen, neue Inhalte zu erzeugen.

Wie das geht, also mit welchen Techniken, und welche ästhetischen Überlegungen den Ausschlag dazu geben, steht, neben dem Versuch eine “Lesart” ihrer zum klingen gebrachten Texte zu finden, im Interesse der Sendung. Ebenso werden die Gedichte, Texte und Musiken der Stimm- und Radiokünstlerin selbst vorgestellt.

Das Portrait beleuchtet das umfangreiche Werk Amanda Stewarts, und begibt sich in seinem Radio-Mix aus O-Tonmontage, Interview und Kommentar in die klanglich wie sprachlich ungewöhnlichen Gefüge der Stimm- und Sprachkomposition im Umfeld der Lautpoesie.

Sprecherin: Sandra Helmeke

Übersetzungen von Jeremy Clarke

Redaktion: Markus Heuger, WDR 3 open: Studio Akustische Kunst 2004

Auszug

Nach Jahren der Zurückgezogenheit brachte die sagenumwobene Formation CAN 1999 mit „Can-Box“ den insgesamt vierten Sampler auf den Markt und meldete sich im gleichen Jahr bei ihren Fans mit einer Konzerttournee (Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt/Main) zurück. Obschon Deutschland den Ursprung CANs markiert, erlangte die Gruppe in den 70er und 80er Jahren besonders in England, Frankreich und den USA Kultstatus und diente einer ganzen Generation von Musikern als Vorbild. Die einzelnen Mitglieder der Band sind über die Jahre ihres Schaffens hinweg zu international anerkannten und gefragten Solisten der experimentellen Musik geworden.

Nach Auflösung der Formation arbeiteten alle Mitglieder der Band erfolgreich an eigenen Projekten weiter. Trotz der Einzelwege, nahmen die vier Gründungsmitglieder Holger Czukay, Jaki Liebezeit, Irmin Schmidt und Michael Karoli immer für sich in Anspruch, den „Geist“ CANs in ihren Projekten weiter zu tragen.

CAN T A L E S nimmt die „Rückmeldung“ der Aktivisten unter ihrem legendären Bandnamen zum Anlass, der Geschichte und den um die Band rankenden, zahlreichen Gerüchten bei den Musikern selbst und ihren Fans nachzuspüren.

C A N T A L E S ist die klang-experimentelle Auswertung der gesammelten Materialien im Mix mit Musiken, die CAN im Laufe ihres Bestehens hervorgebracht haben.

C A N T A L E S ist kein Nachruf auf eine nicht mehr bestehende Band, sondern fügt die Materialien im „Geist“ der Formation und mit den Mitteln des Hörspiels.

Redaktion: Markus Heuger, WDR 3 open: Studio Akustische Kunst 2003

Dauer: 51’20“

An einem unserer ersten Abende in Chembe begegneten wir in einer der Bars entlang des Seeufers dem Musiker James Msalakwa. Auf seiner Gitarre trug er mit elegantem Hüftschwung den wenigen dort versammelten Touristen seine Lieder vor, um etwas Kleingeld zu verdienen oder auf ein Bier eingeladen zu werden. In seinen fröhlich klingenden Songs thematisierte er die unmittelbaren Probleme des malawischen Alltags – von Umweltfragen, wie Versteppung, Erosion und Überfischung, über AIDS bis hin zum mangelnden Respekt der Kinder für ihre Eltern. Diese merkwürdige Mischung aus ausgelassener Tanzmusik und ernsthaftem Anliegen weckte unser Interesse und wir beschlossen, ihm am nächsten Tag einen Besuch abzustatten.

Autorenproduktion 1998

Dauer: 22’04“

Trailer

Wandernd betrittst Du den Raum – ein umfassender Raum der puren Berglandschaft. Der Raum wird Dich allumfänglich aufnehmen. Es ist Dein Raum und der des eigenen Daseins in der Welt. Auf Deinem Weg hinein in diesen Raum findest Du kurze Hörmale. Sie sind Dir Wegmarken in den Raum der Welt. Du gehst Deinen Welt-Raum-Weg, und weil der Weg Dich über Tage durch das Gebirge und hinein in die Steinwüste führt, ist es Dein „Großer Welt-Raum-Weg“. Wenn Du willst, wirst Du hinein gefunden haben in diesen Raum. Aber wohin kehrst Du danach zurück?

***

Geflochten aus den Gedanken von Wandernden, Expertinnen der Zeit- und Daseinsforschung, Kirchenbesucherinnen, einem Almbetreiber und vieler anderer Menschen Deiner durch und durch gestalteten Welt, heißen Dich die per GPS aufzufindenden Hörstellen in der Hochebene des Toten Gebirges im Salzkammergut willkommen, ja sie führen Dich ein in Deinen Welt-Raum. Alle Menschen sind darin. Niemand wird sich am Ende heraus nehmen können.

Die meisten der Stimmen, die zu Dir sprechen, haben sich für Dich an genau dem Ort, an dem Du sie hörst, mit der Landschaft verbunden. Im Moment des Hörens teilen sie diesen Raum mit Dir, werden Dir zur inneren Stimme.

Der Große Welt-Raum-Weg beginnt in der Privatheit des eigenen Badezimmers, dem Sinnbild einer von uns perfekt hergerichteten Welt, die uns in allem entgegen kommt. Die Welt ist uns zuhanden.

Über die Bad Ischl’er Pfarrkirche, einem Raum, der die essenziellen Fragen des Daseins und der Zukunft mittels christlicher „Wandlung“ zu beantworten sucht, geht es hinaus ins Land auf einen Weg durch unsere Welt und unter freiem Himmel!

Auf der Rettenbach-Alm vor dem Toten Gebirge begegnest Du dem Urprinzip der Gestaltung als dem Anfang unserer hergerichteten Welt. Ist Dir das wirklich Natur hier? Stimmen aus Alm- und Landwirtschaft, Wissenschaft und Bioengineering verbinden sich Dir mit „der Natur“ zu einem Erfahrungsraum, in dem die Grundlagen unserer Zivilisation zur Disposition gestellt werden.

Auf gesicherten Pfaden führt der Große Welt-Raum-Weg weiter über die Ischler Hütte tief hinein ins Tote Gebirge, in Etappen von Berghütte zu Berghütte. Die Steinwüste des hochalpinen Plateaus dann entlässt Dich in die eigene Physis und die Rückkehr in die Grundeinstellung unserer Welt – ein Reset jenseits aller Gestaltung und Zurhandenheit, die wir der Welt übergestülpt haben.

Die Frage wird sein, wie diese Erfahrung in unseren Alltag mit hinüber zu nehmen ist, dort wo das Wasser wieder verlässlich aus dem Hahn kommt– und flux im Gully auch wieder verschwindet.

Wie und wohin kehren wir also zurück. Und was wollen wir, was willst Du nun…..tun.

Im Idealfall beginnt der Große Welt-Raum-Weg für Dich nun erst wirklich.

***

Von: Christoph Viscorsum aka Mayer chm. in Zusammenarbeit mit Andreas Hagelüken

Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024

Es sprechen:

Aleida Assmann, Hubert von Goisern, Wanda Golonka, Herbert Grill, Christoph Hüthmair, Gerlinde Kaltenbrunner, Jutta Leskovar, Anna Morbitzer, Stefan Nuspl, Christian Öhler, Edith Pühringer, Rebecca Raue, Michael Rothärmel, Elisabeth von Samsonow, Ariadne von Schirach, Harald Stachelscheidt, David Steindl-Rast, Anne Tlach, Harald Welzer u.a.

TEAM

Moritz Appich, Aleida Assmann, Thomas Bold, Clava Grimm, Teresa Kaineder, Kortwich Filmtontechnik Berlin, Martin Lengauer, Titus Maderlechner, Jean Sczymscak, Julia Stoff, Mirjana Vrbaski, Harald Welzer, Thomas Wendrich u. v. a.

PARTNER

Ein Projekt für Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut 2024

Stadtpfarre Bad Ischl in Zusammenarbeit mit dem Alpenverein (Sektion Salzkammergut, Landesverband Oberösterreich, Österreichischer Alpenverein) und dem Tourismusverband Bad Ischl (Projektträger*innen)

HÜTTEN

Ischler Hütte – Hochkogelhaus – Albert-Appel-Haus – Pühringer Hütte – Prielschutzhaus

ERÖFFNUNG: 7.7.2024 (Schneefreiheit) 2024

mehr dazu:

Großer Welt-Raum-Weg Großer Welt-Raum-Weg

Alpenverein Aktiv Alpenverein Aktiv

(Eröffnung wegen Coronaschutzbestimmungen auf 10. Februar 2021 verschoben)

Ein Kunstprojekt von Christoph Mayer chm.

in Zusammenarbeit mit Andreas Hagelüken

Idee und Konzept: Martin Heller und Julia Stoff

Aus dem geschredderten Asphalt einer Straßenkreuzung wurde eine Landschaft mit Steinen. Audiospuren führen durch sie hindurch.

Was war? Und was wird mit der Welt geschehen sein?

Menschen sprechen im Angesicht von Steinen:

Wie kommt der Meteorit zur Erde? Welche Menschen hat der Stein gesehen?

Wer hat mich gestaltet? Wie weit können wir sehen?

Wer ist irre? Kann ich Zukunft fühlen?

Kompositionen aus Gesprächen u.a. mit einem Astronauten, Jäger*innen und Sammler*innen der ältesten lebenden Kultur der Erde, Spezialist*innen für Wirtschaft und künstliche Intelligenz, einer Klimaaktivistin, einem Sozialpsychologen, einem Genforscher, Kindern, einer Prähistorikerin, einer Kulturwissenschaftlerin.

Modellansicht

Stationen

1

Claude Nicollier, Astronaut, unterrichtet Astrophysik an der EPFL, Lausanne

Julia Lechner, Sonderpädagogin und Fußballtrainerin

Meteorit Allende

2

Jutta Leskovar, Prähistorikerin, leitet die Sammlung für Ur- und Frühgeschichte der OÖ Landes-Kultur GmbH

Stein von der Berglitzl

3

Harald Welzer, Sozialpsychologe, lehrt u.a. an der Universität St. Gallen, Direktor der Stiftung Futurzwei

Kinder Lilo und Yuma

Franz Seyer, Bauer an der Berglitzl, entdeckte diese Kultstätte

Harald Stachelscheid, Genforscher und Biotechnologe, leitet die Core Facility Stammzellen, Charité Berlin

Sandstein und Mikroklin-Druse

Auszug

4

!Kasa und N/amse, Jäger*innen und Sammler*innen der Ju/’Hoansi, Kalahari

Aleida Assmann, Kulturwissenschaftlerin, lehrte u.a. an den Universitäten Konstanz, Princeton und Yale

Bergkristall

Auszug

5

Michaela Keplinger-Mitterlehner, Wirtschaftsexpertin und Bankmanagerin, stellvertretende Generaldirektorin der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Nora Freudenberg, Klimaaktivistin und Statistikerin

Daniel Dahm, Geograf und Unternehmer

Granit

6

Robert Trappl, Experte für künstliche Intelligenz, leitet das österreichische Forschungsinstitut für Artificial Intelligence

Roland Urban, Psychologe, schamanisch Praktizierender, Geschäftsführer der Foundation for Shamanic Studies Europe

sowie bereits genannte Stimmen

Gips

7

Ich

Kalkstein

Station 2:

Homo Sapiens

Stimmen

Aleida Assmann, Daniel Dahm, Emma Drogunova, Nora Freudenberg, Philipp Hochmaier, Yuma Grimm, !Kasa, Michaela Keplinger-Mitterlehner, Julia Lechner, Jutta Leskovar, N/amse, Claude Nicollier, Franz Seyer, Harald Stachelscheid, Lilo Stoff, Robert Trappl, Roland Urban, Harald Welzer

Sounds: Andreas Bick

Geologische Beratung: Franz Neuhold, Erich Reiter

Psychologische Beratung: Clava Grimm

Grafik: Studio Santiago da Silva

Projektleitung: Martin Sturm

Projektorganisation: Michaela Fröhlich

Geologie: Björn Berning, Martin Studeny

Kooperationen: Simon Lachner

Produktion: Jarno Bachheimer, Petra Fohringer, Martin Haselsteiner, Felix Pöchhacker, Aron Rynda, Simon Wilhelm, Natascha Woldrich

Fotografie: Otto Saxinger

Unterstützt von

OÖ Versicherung, katholische Kirch in Oberösterreich und OK | Friends

Unser besonderer Dank für vielfältige Unterstützung gilt

Petra-Maria Dallinger, Britta Coers, Ludovic Ferrière, Andi Fiedler, Artemi Grimm, Lorenz Hagelüken, Jasper Kettner, Claudia Lehner, Piotr Lozinski, Renate Mayer, Franz Matscheko (†), Franz Quirchtmayer, Erwin Ruprechtsberger, Silke Schulze, Simon Stadler, Ursula und Hannes Stoff, Michael Strohmann, Thomas Wendrich.

Hintergrundsendung dazu von Radio Fro auf dem cultural broadcasting archive (cba) cultural broadcasting archive

oder hier mit einer etwas krassen Füllmusi im Anschluss an den Beitrag und bis zur nächsten Sendung:

Radio Fro Archive

im Skulpturenpark KUNST AUF DER LIEGEWIESE 2020

Aluminiumdruck 2×1,30 Meter

Ampelmast (original): diverse Kabel, Schalterkasten mit Platine, PVC- und -Schutzfolie, Aufkleber

Audio: Lautsprecher, MP3-Player, Fotovoltaik, Bewegungsmelder, Stimmlaute weiblich

Team:

– Unbekannte*r Selbstfahrer*in, PKW*

– Polizei, Straßenverkehrsamt

Audio-Technik: Konrad Wallmeier

Stimme: Martina Kroll

Fotografie: Dina von Raesfeld

Druck: Fotofachlabor Peter Trenkle

Produktion: randfunk 2020

Die Geschichte… erzählt sich von selbst

oder

ein alltäglich verunfallter Verkehrsmast. E i n e Ampel, erhebt, nachdem sie nicht einfach ersetzt, sondern aufwändig gerettet wird, ihre Stimme und klagt ihr Leid. Sie ist in ihrem Stand und im Übergang zur Bodenverankerung sehr geknickt. Ohne die sofort eingeleitete Unterstützung durch einen Betonkubus hätte sie den an ihrem Standort stark einfallenden Winden aus Ost wie West vermutlich nicht standhalten können.

Noch Monate des Freiburger Sommers 2020 stand sie trotz ihrer schweren Verletzungen da, einen Steinwurf vom Skulpturenpark entfernt, tat weiter ihren Dienst, indem sie den Fußgänger*innen, Radfahrer*innen und allen anderen „*“ der neuen Kronenbrücke den Zeitpunkt einer vermeidlich ungefährlichen Passage der großen Straße anzeigte. Tagein tagaus, bei Regen, Sonne, Wind und Wetter. Des nächtens wie tagsüber.

So steht doch selten eine Ampel ihre Frau: nur leise klagend und wimmernd bisweilen ihren Schmerz bescheiden kund tuend. Und dann muss sie doch noch weichen, gerade als sie zur Erkenntnis kam, zum Kunstobjekt und Statement an eigens dafür geschaffenem Ort gereift zu sein.

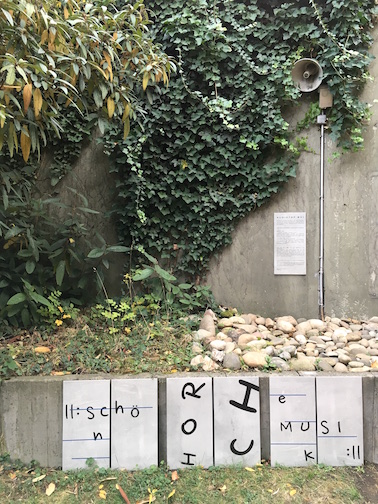

DAS AUDIOTOP – DER HÖRORT

Erforschung des bislang hörend kaum reflektierten, auf den ersten Eindruck (und zweiten und dritten!!!) akustisch komplett vermüllten Ortes. Die für gewöhnlich allein visuell rezipierte, parkähnliche Liegewiese wird durch das Postulat des Audiotops um die kreative Lesart der permanenten Stadt-Krach-Installation Bundesstraße 31 erweitert. Eine Aufforderung zum – je nach dem – Zurecht-Hören oder Hin-Hören, obwohl man den Ort intuitiv zu überhören versucht.

DAS SETTING

Auf Stein aufgetragene Theoriefragmente aus dem Forschungsgebiet der „Systematischen Audiologie“ definieren den Ort als „Audiotop“ und informieren über die Situation und die Spannung, in der man an diesem Ort mit diesen Klängen ist. Das Audiotop findet statt zwischen den dem Hörraum immanenten Impulsen (Verkehrslärm und Reflexionen des Stadtkörpers), ihrer subjektiven Einordnung und einer stetig individuell filternden ästhetischen Wahrnehmung im Sinne einer – je nach dem – lautpoetischen Noise-Komposition, einer eher harmonischen Stimmung des Ortes oder eben als Text und konkrete Botschaft.

Was ist das für ein Ort? Wie sieht er aus? Wie hört er sich an? Inwiefern höre ich was ich sehe und umgekehrt. Was also ist wirklich hier? Was macht den Ort als Ort akustisch aus und welchen Kontext stelle ich im Hören her? Was ist davon und was will ich hören? Was sind das für KLänge, die sich immer mal wieder aus dem Verkehrsklang heraus schälen?

Sehen wie man will? Besser: hörenses!

DAS MANIFEST

Der oder das Audiotop (lat. ich höre, von audire hören und gr. τόπος tópos „Ort“) bezeichnet einen bestimmten, hörend erfassten Ort, auch Hörraum, samt aller in ihm erkennbaren Impulse.

…

Der akustisch repräsentierte Ort (Klangraum) und das hörende Subjekt sind gleichermaßen Bedingung der Möglichkeit eines Audiotops. Allein ihr Zusammenspiel definiert es.

…

Der Hör-Ort ist das Behältnis der Impulse und erfährt durch sie seine Begründung ebenso wie durch Erfahrung und Sozialisation des hörenden Subjektes, das das Gehörte nach seinen Fähigkeiten filtert und ausliest.

Audiotope sind instabil und flüchtig.

…

Der Begriff des Audiotops als Gegenstand der Systematischen Audiologie findet sich in Konsequenz einer Kompositionspraxis, die sich in jeglicher Form seit Beginn des 20. Jahrhunderts dem konkreten mit profaner Weltlichkeit aufgeladenen Klangmaterial zuwendet.

(aus: Manifest der systematischen Audiologie)

aus

– > der elektro-akustischen Komposition „les bruits affreux – homage à Henri Chopin“ des Berliner Lautpoeten Valeri Scherstjanoi und Andreas Hagelüken (WDR – Studio Akustische Kunst 2009)

und

-> permanentem Verkehrslärm

-> Text-Körper (Lackdruck auf Steingut) aus dem Manifest zu einer Systematischen Audiologie

Konzept und Realisation: Andreas Hagelüken

Lautspiel: Valeri Scherstjanoi

Technische Unterstützung: Konrad Wallmeier

Dank an: fotofachlabor peter trenkle, Freiburg

Die ursprüngliche Radiokomposition „les bruits affreux“ wird hier an einen neuen, der Hörästhetik des Radioraums akustisch entgegen stehenden Klangort verbracht: akustisch beherrscht von Freiburgs Stadtautobahn, Dauerberieselung und Sinnbild des pulsierenden Lebens mit seinen Begleiterscheinungen wie einer i.d.R. unterbelichtet reflektierten krachenden Mobilität. Durch das Dauerrauschen verlieren sich die kompositorischen Details des lautpoetischen Stückes. Nur des nachts, wenn der Verkehr zur Ruhe kommt, wäre das Stück in Gänze überhaupt zu hören – doch dann ist der Park geschlossen.

Im Hören vor Ort bleibt so allein der Eindruck einer übergreifenden Struktur und Materialästhetik, die – je nach Hörhorizont des Rezipienten – emotional und auch semantisch rückgekoppelt wird. Die Deutlichkeit der Wahrnehmung schwankt mit den Ampelphasen und dem jeweiligen Verkehrsaufkommen. Jedmaliges Hören lässt andere Details der überwiegend mittels Mund, Rachen, Zunge und Lippen sowie den Stimmbändern erzeugten lautpoetischen Motive aufscheinen. Aber es geht gar nicht so sehr um das Stück selbst.

Der Rezipient findet sich in einer spannungsreichen Situation zwischen seinem Wissen um das eigentlich zu Hörende und der situationsbedingten Unmöglichkeit, seinem Wunsch vor Ort zu folgen. Unzufriedenheit, Aggression, ja blinde Zerstörungswut können die Folge sein. Neugierde und die selbstkritische Situationsanalyse aber wären höchstwahrscheinlich passender. In diesem Spannungsfeld entsteht ein neues Hörsubjekt und mit ihm ein neues Stück.

Skulpturenpark 2017, KUNST AUF DER LIEGEWIESE 2017 (Freiburg, 17.9.2017 – 26.5.2018)

Audiovisuelle Intervention aus:

– > elektro-akustisch zu Wohlklang gewandeltem Verkehrslärm

-> permanenter Stadt-Klang-Installation B31

-> Text-Körper aus dem Manifest zu einer Systematischen Audiologie und Graphik auf 6 Steinguttafeln (Lackdruck auf Steingut)

Skulpturenpark, Kunst auf der Liegewiese (Freiburg, September 2018 – Mai 2019)

Nachdem ein Jahr lang die tendenziell geräuschhaft-krachige Anmutung des Stadtkörpers und seiner Straßen an diesem Ort im Vordergrund standen, gilt es nun eine weitere Qualität des Ortes zu entdecken: Klangverläufe, Akkorde, Gesang sowie die Dynamik der Verkehrswellen hinter der Mauer und in der Reflexion der umstehenden Gebäude und Glasfassade zu erhören – schöne Musik aus Reifensingen, Motorenheulern und Auspuffflöten im Selbstversuch!

Audiovisuelle Intervention aus:

-> elektroakustische Intervention zur permanenten Stadt-Klang-Installation B31

-> Text-Körper (Lackdruck auf Steingut) aus dem Manifest zu einer systematischen Audiologie sowie Graphiken auf 6 Steinguttafeln.

Skulpturenpark, Kunst auf der Liegewiese (Freiburg, Sept. 2019 – Mai 2021)

Vögel zwitschern gegen den Verkehr und tauschen den neuesten Stadttratsch, der vorbeirauschende Verkehr verweist auf die Einzelschicksale an ihren Lenkrädern und das Dröhnen der Stadt? Was will uns das erzählen?

Alles was tönt an diesem Ort schlicht ignorieren. Das Rauschen, Tönen, Knattern tritt zurück, verliert sich schließlich. Und? Was bleibt? Still! Es ist still. Schau doch mal wie schön das hier ist! Am Ende kehren wir also zurück ins absichtsvolle Überhören, was sonst bleibt uns da?

Audiovisuelle Intervention aus:

-> kognitiver Intervention zur permanenten Stadt-Klang-Installation B31

-> Text-Körper (Lackdruck auf Steingut) aus dem Manifest zu einer systematischen Audiologie sowie alle Graphiken auf Steinguttafeln zusammengestellt.

Skulpturenpark, Kunst auf der Liegewiese (Freiburg, Sept. 2021 – Mai 2022)

Willkommen zum vierten Teil des Audiotops-B31: ein halbes Jahr selbst erstellt und Still

Skulpturenpark, KUNST AUF DER LIEGEWIESE 2016 (Freiburg, 18.9.2016 – 24.5.2017)

Blechspint, mechanischer Klatschaffe (Max Carl *1957),

Audioplayer, Lautsprecher, elektrischer Motor, Unterbrecher, roter Vlies

Mechanikumbau: Konrad Wallmeier

Dank an Raymond Curtis

Kurzvideo: Klappe zu Affe tot

Für die Einen ist die Klappe der Deckel einer Schatulle oder Box. Auf das Dahinter werfen sie nur im Äußersten einen kurzen und scheuen Blick.

Andere robben – angetrieben von Aufklärungswillen und Forschergeist, radikaler Selbstbereinigungsabsicht oder Klärungswut – unbeirrbar heran an den Herd der Unruhe, lösen sich entgegenstellende Fragen, räumen mögliche Hindernisse und alles was den Blick versperren könnte ungeduldig zur Seite, öffnen jede Klappe, bis sie nicht mehr anders können als der nackten Wahrheit (hier: dem Affen) ins Antlitz zu sehen. Die eigene Klappe nicht selten auf, schlagen sie die zum Affen dann schnell wieder zu. Oder halten sie – für alle sichtbar – geöffnet, auf dass der Affe in die Welt hinaus schreie oder einfach – als Hoffnungsträger etwa (?) – in sie entschwinde.

Und dann sind da noch die, für die ist es ein offenes Geheimnis, an dem sie ohnehin nicht zu rütteln vermögen. Na und? Was soll’s! Solange die Klappe noch schließt?!?

Klappe zu Affe tot!?!

An-Aus. Eins-Null. Schwarz-Weiß. Auf-Zu. Wem welcher Affe zugetan, entscheidet sich immer erst mit dem Blick der auf ihn trifft.

Wer aber mag noch glauben, dass der Affe bei geschlossener Klappe wirklich tot ist?

Auszug

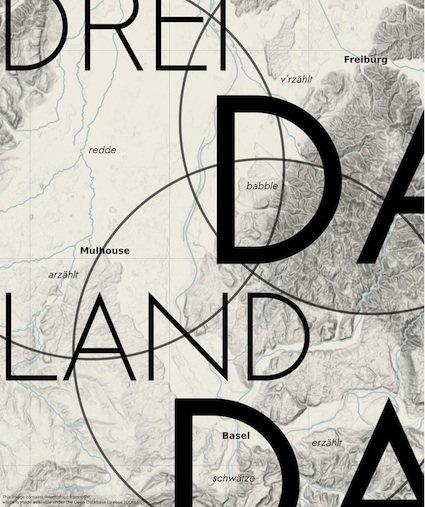

Drei Länder, drei Kulturen, drei spezifisch klingende Landstriche – eine Region, auch Dreiländereck genannt. Das ist der Ausgangspunkt der raumspielenden Installation Dreiland-Dada, in dessen Verlauf sich aus den drei separat auftretenden Mundartvarianten des Alemannischen ein gemeinsamer Klangraum entwickelt.

von: Thomas Loop, Ephraim Wegner und Andreas Hagelüken

mit: Gérad Leser (F), Liliane Bertolini (F), Stefan Pfaum (D), Cornelia Ebinger-Zöld (D), Beatrice Burkhardt (CH), Jürg Burkhardt (CH)

Basel (Oslo 10), Freiburg (E-Werk), Bourogne (Espace Multimedia Gantner)

TRIPTIC 2013/14 – transborder

Sprecher: Jan F. Kurth

Alter Wiehrerbahnhof, Freiburg – 9.2. bis 9.3.2014

TRIPTIC 2013/14 – Sound Surround

Trailer

Weiße kontrastlose Weite. Der Besucher betritt sie allein. Über Kopfhörer spricht eine Stimme zu ihm und führt ihn. Die Stimme könnte die eigene innere Stimme sein.

Decisions erforscht den Raum, der in einem selbst entsteht, wenn man die Positionen anderer zu verstehen versucht. Wenn man sich tief in andere Menschen hineinversetzt, werden die Beweggründe ihres Handelns nicht mehr bewertet. Gibt es dann noch so etwas wie eine eigene Position? Welcher Zustand ist das?

mit: Ulrich Noethen

Musik: Kai-Uwe Kohlschmidt / randfunk

Produktion i. A.: hr2-kultur, Deutschlandfunk 2011

Redaktion: Ursula Ruppel

Dauer: 36’15

Inszeniert im Rahmen der Frankfurter Positionen 2011

Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024

Eröffnung Sommer 2024 /Schneefreiheit – 2034

s. auch randfunk.de->sound->installationen

Wie stellen wir uns die Zukunft vor, wie unser ganz konkretes Leben in ihr? Ein Raum – leer und weit – füllt sich mit Stimmen junger Menschen. Im Rahmen der 2018 in ganz Deutschland durchgeführten FUTURZWEI-Studie versuchten sie, ihre eigenen „Zukunftsbilder der Nachhaltigkeit“ zu denken. Sie sprechen darüber, drohen an selbsterrichteten Sichtblenden zu scheitern und scheuen den Realitätsverlust. Mechanismen des Denkens und Handelns. Irgendwann stehen sie dann vor der Tür eines zukünftigen Handlungsraumes. Ist die Tür zu öffnen? Befindet sich ihre Zukunft dahinter? In einem Raum, noch leer aber weit?

Wie kommt man hinein? Wie weiter?

Auszug

2019 eingerichtet in drei Räumen:

Essl-Museum, Wien: Oktober

Global Art-Academy 2019>

Fabrik der Künste, Hamburg: August

FUTURE LAB>

Akademie der Künste, Berlin: April

Wo komen wir hin>

mit den Stimmen der Schauspieler Laurence Rupp, Emma Drogunova, Sebastian Urzendowsky

Wissenschaftliche Beratung: Harald Welzer

Dramaturgische Beratung: Thomas Wendrich

Psychologische Beratung: Clava Grimm

Vorbereitende Koordination: Dana Giesecke

Gerätetechnik: Linon Medien

* Ein Projekt von FUTURZWEI. Stiftung Zukunftsfähigkeit, gefördert durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur und die Bundeszentrale für Politische Bildung.

Ein linearer Hörweg über 90 Minuten durch zwei überbaute Konzentrationslager des Nazionalsozialismus in Oberösterreich.

Trailer

Eröffnet im Rahmen des Festival der Regionen 2019>

Website des

Audioweg Gusen

WEBSITE des MOORHENNIES-PFAD

mit Texten und Sounds zum Projekt

5 aus 31

Station 31: Schmetterlingswiese – Miniatur zu einer vom Naturschutzbund angelegten Wiese.

Musik: Thomas Loop

Station 8: Moorkrug – Miniatur zu einer ursprünglich 1754 gebauten Jause zwecks Stationierung eines Moor-Vogts und Überwachung des Schiffsgrabens. Der Moor-Vogt hatte auch Reisende zu bewirten.

An dieser Stelle taucht auf dem Hörweg zum ersten Mal die Sage des Moorhennies aus dem 30-jährigen Krieg auf und mischt sich unter die O-Töne um den tatsächlichen Moorkrug…

Mit: Theater fensterzurstadt

Station 17: Der älteste Friedhof Poggenhagens.

Schon in der Jungsteinzeit erfreute sich Poggenhagen großer Beliebtheit. Davon zeugen Hügel im Wald. Steinbeile und Urnen wurden hier gefunden. Doch kein Amt und keine Behörde findet sich, das für die Audiospur des Moorhennieswegs zu erläutern. Ein paar unerschrockene Bürger Poggenhagens und des Ortsteils Moordorf finden sich vor Ort ein, um an den Hügeln der vermutlichen Gräber gemeinsam zu überlegen was das wohl ist, diese Hügel in ihrem Wald…

Musik: Thomas Loop

Station 09: Industrieller Torfabbau.

Poggenhagen war einst auch Standort der Firma Dyckerhoff, baute Torf in großem Stil ab und stellte die verschiedensten Produkte daraus her.

Musik: Thomas Loop

Station 2: Lindenhof – Miniatur zu einem 1936 errichteten Musterhof zur mutmaßlichen Förderung der Selbstversorgung im Land – und was daraus wurde.

Musik: Thomas Loop

Ein linearer Hörweg über 90 Minuten durch zwei überbaute Konzentrationslager des Nazionalsozialismus in Oberösterreich.

Trailer

Zueletzt 12 audiophile Kurzbesuche bei den Beiträgen zum Klangkunst-Festival

INTRAREGIONALE 2021

Dieses Report-Archiv Seite ist noch im Aufbau. Sammlung folgt…